ロボットに皿洗いを命令できたとしたらどうだろうか?

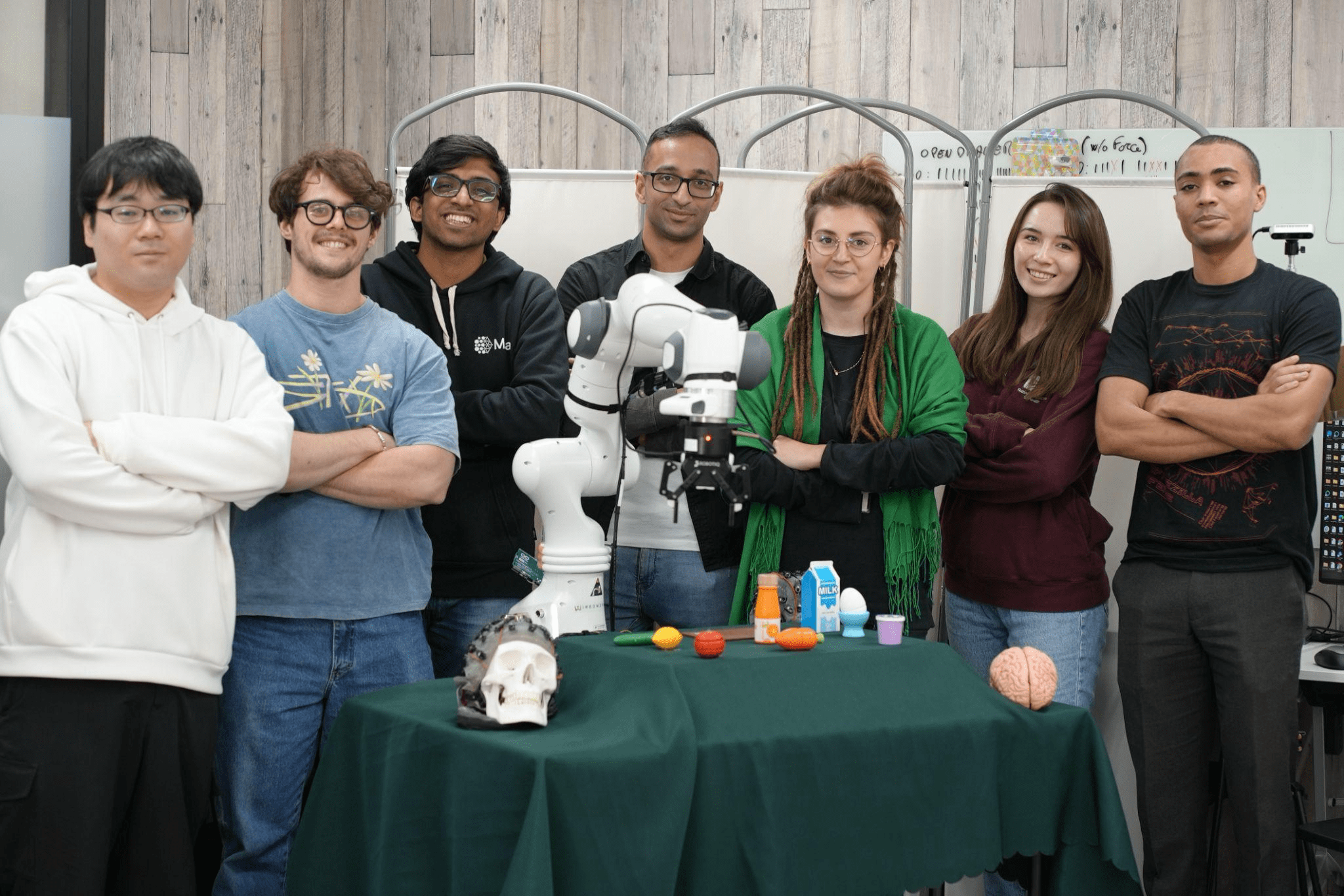

これは、SF の話ではない。 東京のテクノロジーの中心地・秋葉原で、とあるチームがこれを実現しようとしている。 ニューロテックのスタートアップ企業、アラヤの強化学習チームには、ロボット工学から神経科学まであらゆる分野のスペシャリストが結集しており、全員が「運動障害のある方々を支援する脳とロボットのインターフェースを生み出す」という共通の使命を持って活動している。今回、ブレイン・ロボット・インターフェースを構築した経験についてチームリーダーであるカイ・アルルクマラン博士にインタビューした。

ブレイン・ロボット・インターフェース研究者になる

アラヤ入社前、カイ博士は生物医学工学の博士号を取得し、DeepMind や Facebook AI Research などの一流機関でいくつかのインターンシップに従事していた。 常に神経科学に関心を抱いていたカイの仕事では、脳からインスピレーションを得ることがしばしばあった。

仕事を始めたばかりのころ、強化学習アルゴリズム内で、エピソード記憶など人間の認知機能をミラーリングする AI モデルの使用を探求していた。 同時に、ディープラーニングのブームが神経科学に与える影響にも気づいた。AI に関する経歴が神経科学の研究に役立つと期待した彼は、意識研究の第一人者でありアラヤの CEO である金井良太博士のもとで働くため、地球の反対側に赴くことを決意した。

アラヤでは、金井博士が AI の専門知識をニューロテックと融合させ、人々の日常生活を豊かにするというビジョンを有していた。2020 年に科学技術振興機構(JST)からムーンショット助成金を獲得した金井博士は、カイにブレイン・マシン・インターフェース(BMI)を活用したロボット学習技術の研究チームのリーダーを依頼した。

脳制御ロボットの設計

2021 年に立ち上がった強化学習チームは急成長を遂げ、この 1 年で人数が倍増した。 新たな人材を採用することで業務内容も同様に加速することができ、チームでは EEG ヘッドセットを装着した人間ユーザーと複数のロボットのペアリングを制御することに成功した。 これは、EEG、EMG、アイトラッキングをモジュール式デコード・パイプラインでペアリングし、ロボットにコマンドを送ることにより実現した。 このフレームワークを使用することで、人間がロボットを操作し、共同でキッチンテーブルの上の食料品を片付けるなどの作業を行うことができた。 チームは現在、この研究を他の日常生活支援タスクに一般化すべく拡張しようと努力している。

カイは、このシステムを基礎モデルと組み合わせて、数年後には汎用的なロボットアシスタントを構築すること構想している。

ロボットに『キャビネットを開けて』『皿を取って』『皿をキャビネットに入れて』などいちいちいわなくても、『テーブルを片付けて』と指示するだけで、作業に取り掛かることができるでしょうね。少々の説明は必要でしょうが。要するに、ブレイン・ロボット・インターフェースの未来は、神経科学の進歩というよりも、汎用 AI とロボット工学の進歩に大きく依存すると考えています。だからこそ、チームはそこに賭けているのです。

移動が困難な人の生活の質を高める

脳で制御するロボットアシスタントが必要となるのは、利便性目的に限られません。 それは、運動機能障害を持つ方々が自律と尊厳を取り戻す道筋ともなります。

AI などのテクノロジーに求めることは何かと尋ねたとき、最もよくある回答えのひとつは「掃除」です。 私たちは、生活の中のありふれた作業を自動化してくれるテクノロジーを望んでいるのです。そして、そういったテクノロジーの恩恵を最も受ける立場にあるのがハンディキャップを持つ人々や高齢者となるのは当然です。高齢者人口が増加することにより、人間の介護者不足という問題はますます急を要するものになっています。アルツハイマーを患った親戚の介護を手伝った経験から、介助がいかに重要かは痛いほどわかっています。

AI とニューロテックのギャップを埋める

カイは、ニューロテックは、AI が革命を起こすことができる多くの分野のひとつであると説明している。

(ニューロテックでは)高頻度に大量のデータを収集することができ、それを分析する必要がある。これは、機械学習との適合性が高いものだ。

アラヤは脳波のスケーリング則についても探求しており、大量の脳波データを収集すると脳波デコーダーの精度が継続的に向上することを見出した。 この所見が一般化すれば、昨今の AI の進歩を利用してデコードされた帯域幅の広い情報で非侵襲的な BMI システムを作ることができるかもしれない。

東京でグローバルチームを構築する

強化学習チームのメンバー構成は出身国が 6 カ国にまたがる多様なものであり、共通言語は主に英語となっている。 アラヤでは、チームメンバーが英語と日本語を織り交ぜながら、ローカルなコンテキストと国際的リーチのバランスをうまく取っている。

チームには、英語で論文を読み、発表する国際的なレベルのものであってほしい。ですから、できるだけ多くのコミュニケーションを英語で行うことは理にかなっていると思います。日本で行った研究を日本語で発信しても、本質的に論文の読者は限られてしまいますから。

彼は、乗り越えるべきコミュニケーションの課題は、言語の壁に限らないと説明する。 バックグラウンドが異なる人々の期待に応えなければならないという挑戦は予想外のものだった。

神経科学の専門外の人は、脳インプラントによって再び発話できるようになった人の話を見て、それが可能なら私たちにもできるはずだと思うかもしれません。一方、ロボット工学の専門外の人なら、ロボットが歩き回ったり、料理をしたりしているビデオを見て、私たちにも同じことができると思う可能性があります。しかし実際には、これらは一流の研究所の成果であり、そのすべてを再現するのは容易ではありません。 それでも、私たちの目標はそこにあるのです!

日本のスタートアップで働く

日本企業の労働環境に関するホラーストーリーを耳にしていたカイが、日本で働くのに二の足を踏んでも無理はなかったが、アラヤに入社することに不安はなかったと言う。なぜなら、スタートアップのアプローチは他と違うことがわかっていたからだ。 アラヤの CEO である金井博士は、ヨーロッパとアメリカでかなりの時間を過ごした経験があり、先進的かつオープンマインドな環境を育んできた。カイは彼のリーダーシップ・スタイルを高く評価している。

誰でも金井さんに直接質問でき、フィードバックにもオープンです。そこに、彼のリーダーとしての強靭さが表れていると思います。

日本におけるニューロテックの開発にはユニークな点もある。 日本固有の宗教である神道では、山から鉛筆に至るまで、あらゆるものに霊が宿るとされている。 これは、人間を特別な存在として上位に置くアブラハムの宗教とは対照的なものだ。 このように、モノが「生きている」可能性を受け入れることが、ロボット工学を含む先端技術に対する日本のオープンな態度につながっていると考えられる。

子供の頃、テクノロジーの国である日本を訪れるのが夢でした。 私のロボット工学への関心は、小さい時にホンダの ASIMO という人型ロボットに触発されたのが始まりでした。 そして今でも、たとえ日本があらゆるテクノロジーの最先端を走っているとは思われていなくても、先端テクノロジーに対する国民の感情は非常に前向きです。 日本で最も有名な想像上のロボットはターミネーターじゃなくて「ドラえもん」です。日本では、ロボットは人類と共存し、人類を助けるものと考えられているのに、欧米のフィクションの中ではロボットが人間の敵として描かれることが多いのです。 また、ニューロテックは『攻殻機動隊』や『ソードアート・オンライン』といった人気漫画で重要な役割を果たしています。

ニューロテックのキラーアプリは何だと思いますか?

チームは短期的には、ブレイン・ロボット・インターフェースを構築することで、重度の身体障碍者の日常作業を支援することを期待している。

身体障碍者の方々ができることが増えれば、生活の質が大幅に向上します。 コンピューターを簡単に操作できるようになれば、自律性が飛躍的に向上しますが、物理的なロボットを操作できるようになれば、自分でできることが新たなレベルに到達するのです。

さらにカイは、将来的に、健康な人々がバイオマーカーの測定方法として神経インプラントを選択する社会を思い描いている。

最初のステップは、脳がどう機能しているかをモニターできるようにすること、次のステップは、脳を使って物理的世界の物体をコントロールできるようにすることです。