現在、日本の内閣府が出している大きな研究開発のグラントのひとつとしてムーンショット研究開発制度がある。ムーンショット目標1には『2050年までに、人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現』と記載されており、未来への投資と研究開発が行われている。

また新たにブレインテックコンソーシアム(BTC)の立ち上げ等が行われている中で、2010年から脳科学の産業応用に取り組み、昨年2021年に一般社団法人設立化してさらに取組みを強化しているのが「応用脳科学コンソーシアム」通称「CAN」(Consortium for Applied Neuroscience)だ。

今回はCANの創設初期から10年以上にわたって理事・事務局長を勤められている萩原 一平さんにインタビューさせていただき、CAN設立当時からの思いと現在のニューロテックをどのようにみているのかお聞きした。

CANとはどういう組織なのか?その思想の源流にあったパルミサーノレポート

先に簡単に萩原さんの経歴をご紹介していく。萩原さんは早稲田大学理工学部電気工学科卒業後、プリンストン大学大学院電気工学・コンピュータサイエンス(MSE)を修了。大手電機メーカーにて、新製品企画、開発設計、国内外マーケティング等に従事した後、日本総研にて環境コンサルティングなどの業務を経て1997年より株式会社NTTデータ経営研究所。同社の柱である環境、地域経営、ヘルスケア・医療などのコンサルティング事業を新規に立ち上げ、2010年に「脳科学の産業応用」をテーマとした専門コンサルティングチームであるニューロイノベーションユニットを創設、これが後のCANに当たる。現在は同社フェローであり、CANの理事・事務局長である。また、横浜国立大学大学院の客員教授、大阪大学の招へい教授でもある。

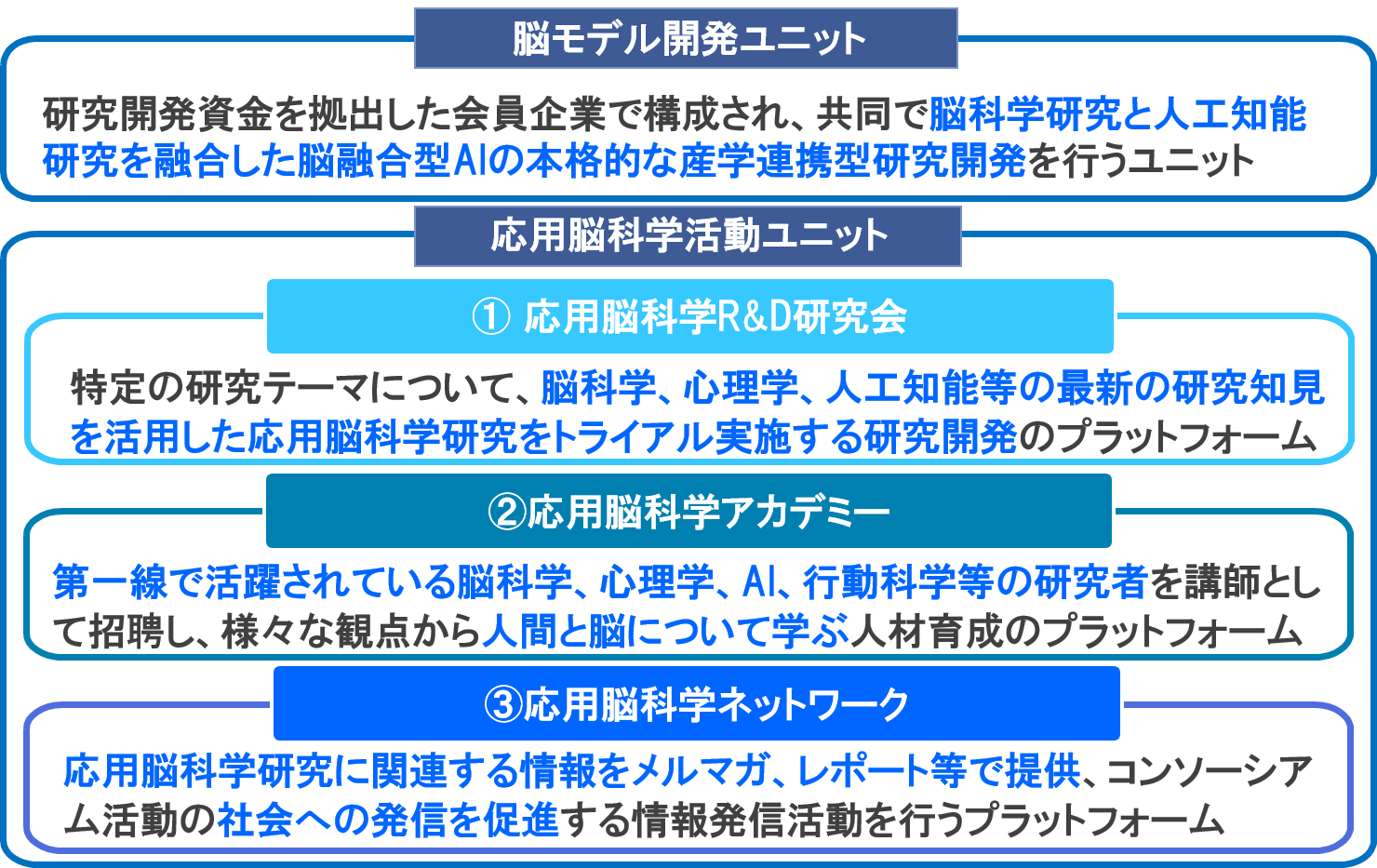

CANは2010年以来、応用脳科学アカデミーという基盤を持って継続的に脳科学、心理学、行動科学、AI等の第一線で活躍されている研究者や新進気鋭の若手研究者を講師として招き入れ、専門外の方でもわかりやすく脳科学の産業応用に必要な知識・知見を高める場を提供している。最近ではブレイン・ヘルスケ&アインフォメーションメディスン研究会やヒューマン・デジタルツイン研究会、さらには脳融合型AIの開発ユニットを立ち上げるなど、毎年新しいテーマや方法による産学連携を模索している。常に時代の流れを先取りし今なお進化を続けている脳科学とAIの融合、また研究開発と同時並行で推進することが重要になっているELSI分野など幅広いテーマで会員へ向けた場を提供しているという。

応用脳科学コンソーシアム CAN [Consortium for Applied Neuroscience]2021年度シラバス(can-neuro.org)

画像:CANホームページ応用脳科学アカデミーの紹介

応用脳科学コンソーシアム CAN [Consortium for Applied Neuroscience]2021年度シラバス(can-neuro.org)

画像:CANホームページ応用脳科学アカデミーの紹介

そんな萩原さんはそもそも、なぜCANの立ち上げをなされたのか?そこには10年前の脳科学の研究開発に対する問題意識と、国内の基礎研究に対する当事者意識があった。

当時、企業の中に脳科学をやっている人がほとんどいなかったんです。一方で大学や研究機関の研究者は基礎研究ばかりをやって応用研究をやっている人がいませんでした。 だから結果的には、それを繋ぐ場を作らなきゃ駄目だと思ったので、基礎研究と応用・ビジネスをつなぐ応用研究開発をやっていく場としてCANを作りました。

「中央研究の時代の終焉」という日本では98年に出版された本の中がありましたが、当時、企業が中央研究所を持って基礎研究なんてやってても仕方がないと言われていました。 しかし、なんのことはない、アメリカでは企業の中でしっかりと基礎研究もやっていました。 では日本とアメリカで何が違ったかというと、パルミサーノレポートでも言われていたように基礎研究をやっている人間はフィールドに出ないとダメで、社会を知り消費者のニーズをしっかりと知ることがアメリカのイノベーションの源泉だという話がありました。

パルミサーノレポートとは、米競争力評議会(Council on Competitiveness)が2004年にまとめた報告書だ。

90年代から2000年代初頭に続いた米国経済繁栄の基礎戦略を示した、通称「ヤング・レポート」(85年に公表)の後継版に相当し、その内容は2021年現在にも新しい。作成の議長を務めた米IBMのサミュエル・パルミサーノCEOの名をとって名付けられている。

日本国内は「死の谷」を超える仕組みをいかに作れるか?が重要

2004年から2010年にかけて起こったいわゆる脳科学ブームの後、今まさに2020年代に入り国内でもニューロテックという形で再度広がりを見せている。脳神経科学を応用した世界のニューロテックをCANとしてはどのように見ているのだろうか?萩原さんは人々が抱く脳神経科学に対するイリュージョンを懸念しているという。

脳を測ればなんでもわかるみたいな、MRIの中に入って測ったり、脳波計をつければなんでもわかるんじゃないかという期待があります。でも現実的にはそんなことはありません。 脳科学の今の限界を理解している人がまだまだ少ないなと感じています。

行動経済学が20年経ってようやく日本で流行ったように、脳科学に対する関心も少し高まってきているものの、動きとしては日本国内はやはり遅いし、まだまだなんじゃないかと感じます。

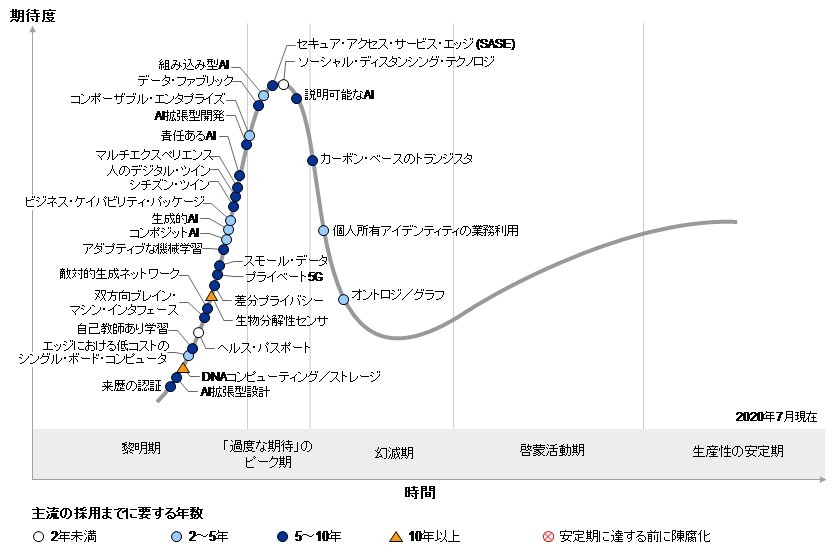

画像:ハイプサイクルのイメージ

※ガートナーのハイプサイクルには2020年の時点で双方向ブレイン・マシン・インターフェースという名目でBMIがのっている。

画像:ハイプサイクルのイメージ

※ガートナーのハイプサイクルには2020年の時点で双方向ブレイン・マシン・インターフェースという名目でBMIがのっている。

ブレイン・ヘルスケアとCureAppのような情報医学にみえるキラーユースケース

CANがはじまった2010年の当初はあえて医療とAIをのぞいていて設立されたということだが、これからは脳科学研究とAI開発の融合、そして脳の健康がますます重要になることから、ここ数年AIとブレインヘルスケアのコースを加え時代のニーズに合わせて場づくりを行なってきたという。そんな萩原さんが注目しているキラーユースケースは何なのか?萩原さんがいうにはキラーユースケースの鍵を握るキーワードとして、デジタルセラピューテックスを用いたブレイン・ヘルスケアとインフォメーション・メディスンをエビデンスベースで進めていくことが重要だと答えてくれた。ひとつひとつ見ていこう。

デジタルセラピューティクス(DTx, Digital Theraputics)とは、国内ではまだ正確な定義がなされていないが、精神疾患や生活習慣病などの慢性疾患を対象としスマホやタブレットPC等を活用したデジタルサービスのことだ。国内で代表的な事例としてはCureAppのような処方箋アプリがある。DTxに似た用語としては、デジタルメディスン(Digital medicine)などがある。

画像:WHOイメージ。Brain HealthはWHOも項目のひとつにあげているテーマだ。

画像:WHOイメージ。Brain HealthはWHOも項目のひとつにあげているテーマだ。

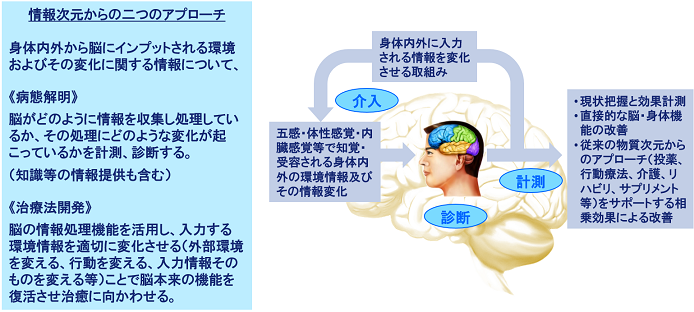

もともと国立精神・神経医療研究センターの本田学先生が提唱されていることですが、基本的に脳は臓器の中で唯一情報をインプットにして情報をアウトプットにしています。 それゆえにそういう観点からちゃんと研究開発をしなければいけないと考えています。 例えば、薬は化学物質です。そうするとこれは普通ケミカルに、物理的にどうなのかっていうのは、化学と物理の法則を使ってわかっています。 そして薬が体内に入ったらどういう反応を起こすかもある程度わかっています。そのうえで治験でフェーズ1からフェーズ3までやってから始めて薬として発売されます。

ところが情報に関してはまだ十分に検証ができていません。脳に入ってくる情報を変えれば、脳のアウトプットとしての脳の働きも変わり、脳から出力される情報も変わり、結果として行動も変化するはずです。 例えば、ゲームアディクションがなぜ起こるかというと、ゲームをすることで視聴覚を介して脳に情報が入ってくることによって脳が変わってしまうからです。 もしそうだとしたら、**情報を戻せば、もしくは情報を変えれば脳もまた変わるはずです。**するとアディクションが取れるかもしれないが本当にそういうふうになるのかという研究も必要になってきます。

応用脳科学コンソーシアム CAN [Consortium for Applied Neuroscience]R&D研究会の概要 (can-neuro.org)

画像:CANホームページよりブレインヘルスケア&インフォメーション・メディスンのイメージ

応用脳科学コンソーシアム CAN [Consortium for Applied Neuroscience]R&D研究会の概要 (can-neuro.org)

画像:CANホームページよりブレインヘルスケア&インフォメーション・メディスンのイメージ

BMIで電気刺激を当てたりニューロフィードバックをする時に、例えば「うつ病を治します」ということで患者さんを治療する場合は効果があっても、健常者にやった場合どうなるかわかりません。 以前問題になったスマートドラックのように情報についてもこれが同様にあり得るわけです。

国内でいうとCureAppの事例を踏まえても、やっぱり情報分野の動きは速いです。加えてすでに先行している海外に合わせていかないといけません。 一方で情報分野が一番問題なのは要するに動きが速く国の法律や社会習慣を乗り越えてしまって、先にどんどんどんどん広まってしまうので社会システムが追いついていないんです。 もちろん個人情報保護をはじめとしたELSIの問題もあります。

だからヘルスケアや医療の分野だってそうなりかねません。そうなっちゃうとまずいので、しっかりとエビデンスベースのものを作っていく必要があります。 そのくらい情報が持っているバリューの大きさとリスクの大きさっていうのもきちんと考えながらやっていく必要があるわけです。

さいごに

今回は萩原さんに、CANの立ち上げ経緯と注目するキラーユースケースについてお話をうかがった。スタートアップの論理でニューロテック事業が次々と社会実装されて世界が発展することを望む一方で、ヘルスケア・医療領域で事業を展開する上での事業の進め方について再考させられる内容だった。CANは今回解説したブレイン・ヘルスケア & インフォメーション・メディスン研究会に加えてヒューマン・デジタルツイン研究会も同時に新しくR&D研究会で進めており、新しく学生向けのプランも展開中とのことだ。引き続き注目していきたい。